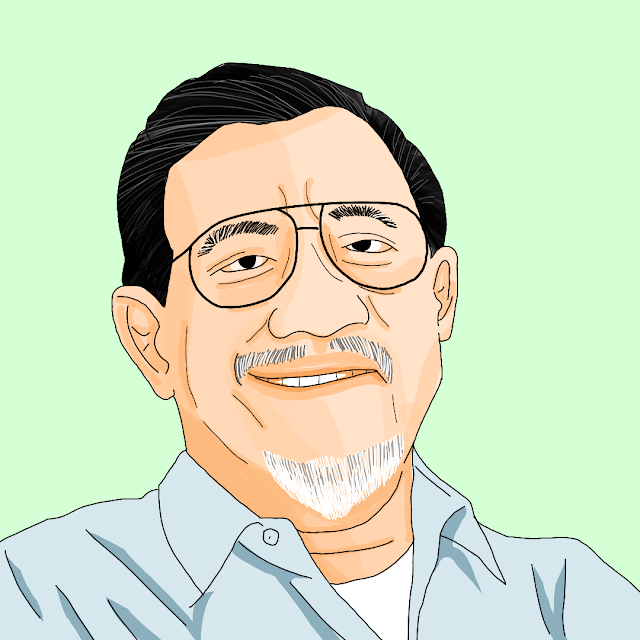

Oleh Mahwi Air Tawar

Pertemuan saya dengan Umar Kayam berlangsung di Jalan Menikung. Di Jalan Menikung ia perkenalkan saya dengan Sastrodarsono. Novelis, cerpenis, kolomnis, dan akademikus tidak hanya memperkenalkan dengan Sastrodarsono, Lantip, Siti Aisah, juga Jane. Ia juga mengajak saya berkelana, mengitari tanah Jawa, rumah-rumah gede para priyayi dan sekaligus rumah gedek rakyat tak berdaya.

Dalam perkenalan itu, Umar Kayam mendedah dan membuka pintu pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia, Jawa khsusnya. Dari Jalan Menikung, Umar Kayam yang lahir pada tangga 30 April 1932 memperkenalkan saya dengan kehidupan Para Priyayi. Tidak tanggung-tanggung, bersama Para Priyayi, sastrawan, budayawan, dan akademisi yang meninggal pada tanggal 16 Maret 2002 ini membuka pengetahuan kita tentang suatu kondisi sosial, budaya, dan sejarah kelam Indonesia yang berada dalam cengkeraman penjajah Belanda dan Jepang.

Nah, teman-teman sekalian, Jalan Menikung dan Para Priyayi (1991) sebagaimana saya sebutkan di atas tidak lain adalah dua novel Umar Kayam, dari dua novel yang saya sebutkan di atas, Umar Kayam mencatatkan namanya sebagai sastrawan pembaharu, dan itu penting Indonesia.

Novel Para Priyayi sendiri bercerita tentang perjalanan panjang seorang anak petani bernama Sastrodarsono, ia ingin menaikkan status sosial dari rakyat biasa ingin menjadi seperti kehidupan para priyayi.

Menurut Kuntowijoyo (1998), Para Priyayi merupakan novel sejarah dengan narasi perubahan dari waktu ke waktu tentang sebuah keluarga, peristiwa, dan mobilitas sosial. Novel ini mereprentasikan jejak-jejak kepriyayian dalam kebudayaan Jawa.

Novel Jalan Menikung dan Para Priyayi tidak hanya mempresentasikan kebudayaan Jawa dan kehidupan para priyayi Jawa, tapi juga ketimpangan-ketimpangan sosial. Dari karya-karya Umar Kayam kita belajar bagaimana ia menyajikan cerita, gagasan-gagasannya tentang manusia Indonesia dengan jenaka, renyah, dan tidak menggurui.

Umar Kayam tidak hanya menulis novel, tapi juga kumpulan cerpen, novelet, drama, dan kolom. Kolom-kolom Umar Kayam yang dimuat secara bersambung di Koran Harian Umum Kedaulatan Rakyat menjadi bacaan yang paling ditunggu-tunggu oleh pembaca. Dalam kolom-kolom yang kemudian diterbitkan menjadi 4 jilid buku itu Umar Kayam tidak hanya mengulik kehidupan masyarakat tradisi, masyarakat moderen dengan segala pengetahuan yang dimilikinya segudang tapi juga mengangkat kehidupan naif masyarakat yang berpengatahuan luas. Di antara dua tingkatan itu oleh Umar Kayam dibenturkan baik secara pemikiran maupun kebiasaan sehari-hari, sehingga ketika kita membacanya akan berdecak, tertawa, dan diam-diam mengamini gagasannya; bahwa antara masyarakat tradisi dan masyarakat modern seharusnya hidup berdampingan, tanpa harus mengklaim bahwa orang yang berpendidikan modern jauh lebih maju, sebaliknya sebagai yang masyarakat tertinggal, ketinggalan zaman, bahasa kerennya.

Baik dalam cerita pendek-cerita pendek-cerita pendeknya maupun dalam novel-novelnya, Umar Kayam tidak membiarkan kecerdasannya sebagai baik sebagai akademisi maupun sebagai budayawan terkemuka Indonesia terbawa dalam arus pemikiran tindakan tokoh-tokoh dalam karya-karyanya. Semua itu ia hadirkan apa adanya dengan pilihan idiom-idiom yang tidak lebai dan keluhur-luhuran atau bahasanya kerennya, moralis!

Lewat peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokohnya, kita segera memahami betapa pentingnya pendidikan, betapa rugi orang yang bermalas-malasan sehingga tidak mampu bersaing dalam percaturan dunia yang terus mengalami kemajuan, sekaligus kehancuran di sisi lain.

Lalu bagaimana dengan Seribu Kunang-Kunang di Manhataan?. Cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan adalah salah satu cerpen Umar Kayam yang proses penulisannya dilakukan ketika Umar Kayam melanjutkan studinya dan bermukim di Amerika Serikat. Sejak diterbitkannya (1973) Cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan mendapat perhatian dan sekaligus apresiasi luas. Kehadiran Seribu Kunang-Kunang di Manhattan seakan menguliti lapisan-lapisan cerpen Indonesia yang pada masanya cenderung konvensional dan bertumpu pada kekuatan narasi pencerita ketimbang memunculkan karakter-karakter tokoh-tokoh, setting-setting cerita itu sendiri.

Menurut kritikus Korrie Layyu Rampan, cerpen di Indonesia selalu menyajikan tokoh dan peran tokoh sangat besar sekali, ia harus seorang hero, dan hebat sehingga kisah itu harus mengesankan, agar ia tidak menjadi dunia mistik. Pada Umar Kayam, tokoh-tokohnya adalah manusia nyata, ia lebih menekankan manusia yang serba terasing dan tergencet oleh suatu situasi dan suasana tertentu. Sifat keterasingan di dalam dunia yang ramai itu biasanya sifat manusia dalam kota dan masyarakat modern. Mereka saling egois dan bergelut dengan dunianya masing-masing.

B. Rahmanto dalam Umar Kayam: Karya dan Dunianya (2004) menyebut cerpen “Seribu Kunang-Kunang di Manhattan” merupakan cerpen awal Indonesia yang menggelinding sebagai cerpen suasana. Cerpen itu memberi tanda seru dalam kesusastraan Indonesia modern bahwa narasi suasana merupakan kunci kehidupan sebuah cerita.

Cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan tidak hanya ditulis dengan cermat dan detail tentang sebuah suasana batin dua tokoh yang secara fisik jauh dari masa laluya namun pada saat bersamaan begitu lekat dan intim dengan masa lalu yang kerap datang berkelindan di dalam ingatan, juga kenangan. Cerpen yang mengisahkan citra masyarakat modern di Manhattan, di New York, Amerika ini mengajak kita merenung kembali tentang apa yang sudah kita lakukan. Cerpen ini tidak hanya kuat secara wawasan dan renungan, kenangan, harapan, emosi, kecendikiaan, citra, dan penataan melingkupi pengalaman.

Korrie Layun Rampan (dalam Pelita tanggal 8 Desember 1981) menjelaskan pula bahwa tokoh Marno dan Jane dalam cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan ini merupakan cerpen yang tidak bercerita, tetapi disajikan dalam bentuk suasana. Dua tokohnya masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri: Jane dengan dunia suami dan masa kanaknya, Marno dengan dunia "dusun"nya di Indonesia. Tetapi keduanya saling menyayangi, cerita lalu penuh dengan dialog, dengan sebuah suasana yang momentil. Menurut Korrie, bentuk cerpen seperti ini ketika itu masih baru di Indonesia.

“Umar Kayam benar-benar sinkronis dengan alam jiwa para pelakunya: Jane yang biasa bebas dalam gerak dan tindakan, dalam memenuhi apa yang diingini; karena itu ia bisa secara terbuka menyatakan apa yang terkandung dalam sanubarinya. Tetapi tidak demikian dengan Marno: ia lebih impresif, terkungkung oleh dunia kecilnya yang serba "tengang rasa", dan karena itu pula ia tidak mungkin menerima piyama yang disediakan Jane karena ia tidak mungkin pula memenuhi undangan Jane untuk nginap di situ.”

Cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan tidak hanya menyajikan tentang keterasingan manusia dari dunianya. Tapi lewat cerpen ini, Umar Kayam mengajak pembaca agar tidak lupa menertawai diri sendiri yang, merasa jauh lebih maju dan pintar ketimbang orang lain. Lewat dialog-dialog dua tokoh Marno dan Jane, Umar Kayam berhasil memotret kehampaan jiwa, kehampaan nilai-nilai spiritual; manusia tergencet oleh situasi kotayang serba kebetulan dan karenanya kering dari nilai-nilai rohani. Dialog itu dilakukan secara intensif; sehingga cerita berjalan dalam suasana, tanpa cerita yang sebenarnya, cerita menurut kaidah konvensional.

|

| Mahwi Air Tawar Redaktur Kelas Menulis Penulis Buku Kumpulan Puisi Mata Blater |